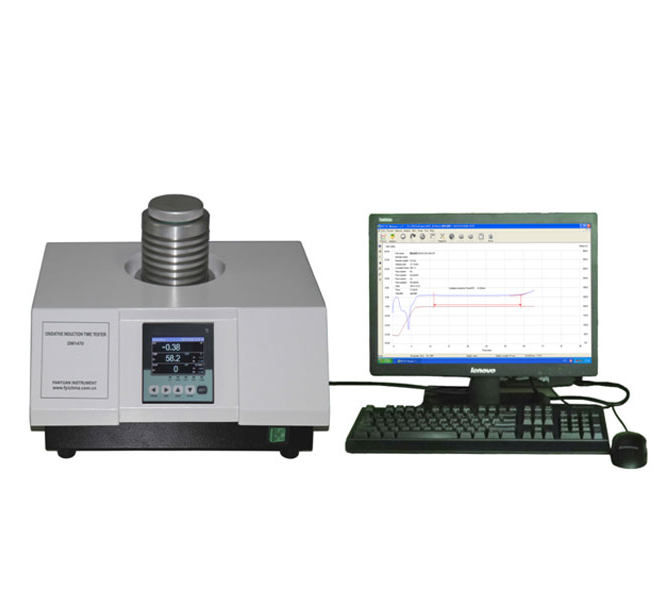

差示扫描量热仪(DSC)作为材料科学、化学工程、生物医药等领域的关键分析工具,其测量结果的准确性直接影响材料性能评估与工艺优化。为确保仪器性能符合实验需求,国家计量技术规范对DSC的检定流程、技术指标及操作要求制定了严格标准。本文将从检定目的、核心项目、操作规范及结果评定四个维度,系统解析DSC检定的全流程。

一、检定目的:筑牢数据可靠性的基石

DSC通过测量样品与参比物之间的热流差异,揭示材料的相变温度、反应热、热稳定性等核心参数。若仪器存在基线漂移、温度示值误差或热流测量偏差,将直接导致实验数据失真。例如,在塑料加工中,不准确的玻璃化转变温度(Tg)数据可能引发产品脆化或变形;在药物研发中,错误的熔融焓值可能误导晶型筛选结果。因此,定期检定是确保DSC提供可靠数据的必要手段,其核心目标包括:

验证仪器测量准确度,确保温度示值误差、热量示值误差在允许范围内;

评估仪器稳定性,通过基线噪声、漂移等指标监测仪器长期运行性能;

规范操作流程,统一不同实验室间的数据可比性。

二、核心检定项目:多维指标构建质量防线

根据国家计量检定规程,DSC的检定项目涵盖温度、热流、响应时间三大维度,并依据仪器精度划分为A、B、C三级,具体指标如下:

1.温度校准:锁定相变点的精准坐标

温度是DSC最核心的测量参数,其校准需使用高纯金属标准物质(如铟、锡、锌),通过熔融峰外推起始温度确定实际值。例如,铟的熔点标准值为156.6℃,若仪器测量值偏差超过±0.5℃,则需调整温度传感器或加热模块。校准过程中需注意:

标准物质纯度需≥99.99%,避免杂质干扰;

样品容器需选用导热性良好的铝坩埚,并确保与参比端对称放置;

升温速率需与实际实验条件一致(通常为10℃/min)。

2.热流校准:量化热量变化的微观信号

热流校准通过测量标准物质的熔融热或结晶热实现,常用高纯钨作为标准物质。例如,钨的熔融热标准值为59.3 J/g,若仪器测量值偏差超过±5%,则需检查热电偶或功率补偿模块。校准要点包括:

确保样品容器与标准物质充分接触,避免热阻差异;

排除环境热辐射干扰,采用氮气保护气路;

多次测量取平均值,提升数据重复性。

3.基线稳定性:消除仪器本底的噪声干扰

基线噪声与漂移反映仪器在无样品状态下的热流波动,是评估仪器稳定性的关键指标。例如,A级仪器要求基线噪声≤0.2 mW、漂移≤1.0 mW/300℃。测试方法为:

在空铝坩埚条件下,以10℃/min速率升温至300℃;

选取100-300℃区间,记录热流曲线的最大波动峰差(噪声)及全程热流差值(漂移)。

4.程序升温速率偏差:控制温度变化的动态精度

升温速率偏差直接影响快速热反应(如聚合反应、材料固化)的测量结果。例如,若仪器设定升温速率为20℃/min,但实际值偏差超过±8%,则需校准温控模块。测试方法为:

以设定速率升温,记录特定时间点的实际温度;

通过时间-温度曲线计算实际升温速率,与设定值对比。

三、操作规范:细节决定检定成败

DSC检定需严格遵循标准化流程,任何操作偏差均可能影响结果可靠性。关键规范包括:

环境控制:温度15-30℃,湿度≤85%RH,无强电磁干扰及热辐射源;

样品准备:标准物质称量精度需达0.01 mg,坩埚密封性良好;

气路管理:氮气流量稳定在50 mL/min,避免氧气干扰氧化反应测试;

数据记录:完整保存原始曲线、测量值及环境参数,便于追溯分析。

四、结果评定与证书管理:从数据到决策的闭环

检定完成后,需根据误差范围、重复性等指标评定仪器等级:

若所有项目均符合A级标准(如温度示值误差≤±2℃、热量重复性≤1%),则判定为合格;

若部分项目超差,需维修或调整后重新检定;

检定报告需包含仪器编号、检定日期、标准物质信息及评定结论,作为实验室资质认证的依据。

结语:以标准护航创新,以精准驱动发展

DSC检定规程不仅是技术规范的集合,更是材料科学高质量发展的基石。通过严格校准温度、热流等核心参数,消除仪器本底噪声与动态偏差,科研人员得以在更精准的平台上探索材料性能边界。从塑料改性到药物研发,从金属冶炼到新能源材料,每一次DSC数据的可靠输出,都在推动着技术创新与产业升级的步伐。